«Актуальность градостроительной теории». Стенограмма важной дискуссии

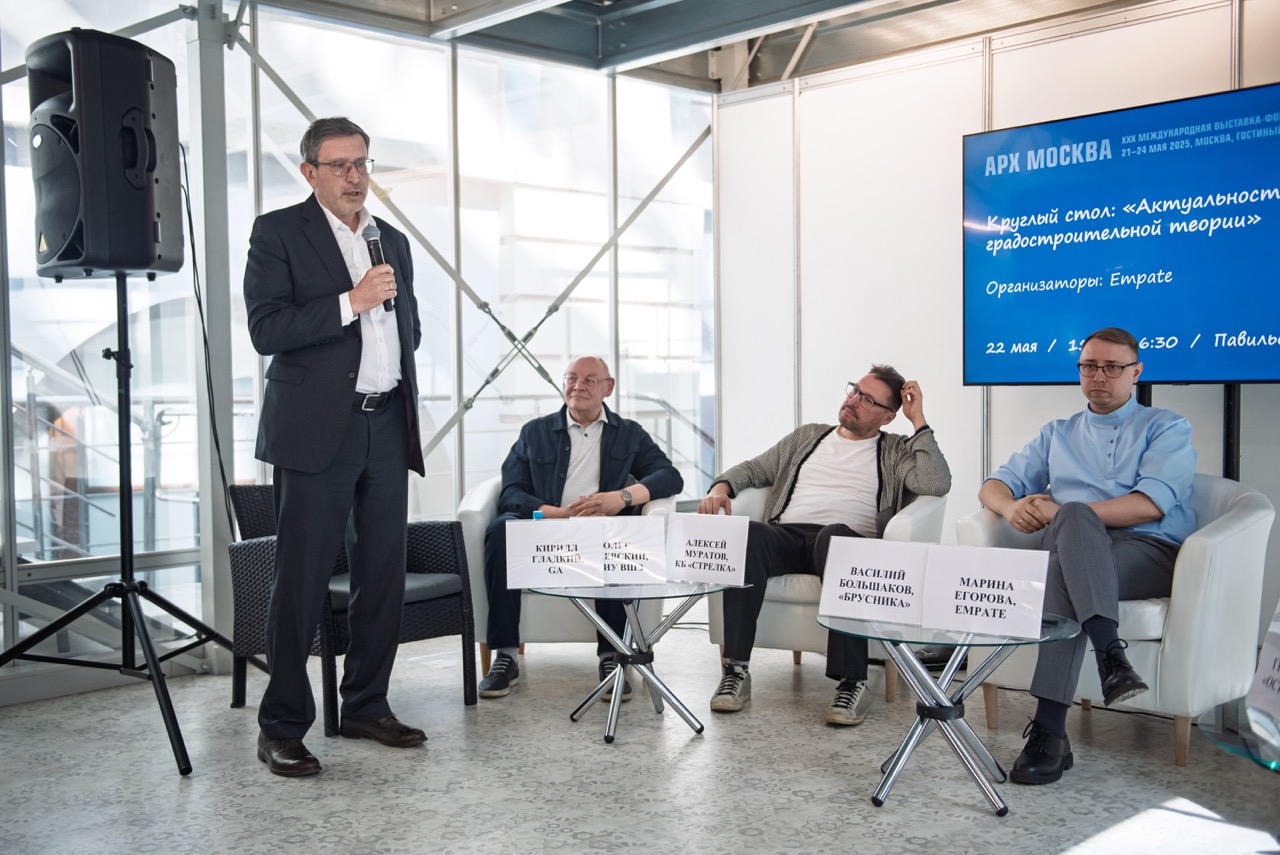

В рамках выставки-форума «АРХ Москва 2025» прошла дискуссия, организованная бюро Empate, на которой был подробно рассмотрен ряд крайне интересных тем. Первая — венец советской градостроительной теории: каркасно-тканевая эволюционная модель города Алексея Гутнова и ее развитие на современном этапе. Вторая тема – общие теории города. И третья – опыт создания мастер-плана Казанской агломерации, включая ее три модели: территориально-коммуникационную, поликритериальную и полицентр. Этот новаторский мастер-план впервые был представлен в Москве так подробно.

Сегодня градостроительная теория, как ни странно, крайне редко является предметом глубокого разговора. Учитывая это, «Среда для жизни» представляет лишь чуть сокращенную версию этой большой дискуссии.

Спикеры:

- Марина Егорова, архитектор-градостроитель, основатель и руководитель бюро Empate

- Алексей Муратов, урбанист, публицист, партнер КБ «Стрелка», бывший главный редактор журнала «Проект Россия» (2006–2013)

- Олег Баевский, заслуженный архитектор РФ, профессор, научный руководитель образовательной программы «Городское планирование» Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского НИУ ВШЭ

- Андрей Гнездилов, архитектор, соучредитель и первый заместитель директора бюро «Остоженка»

- Олег Григорьев, архитектор-градостроитель, директор ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан»

- Василий Большаков, руководитель отдела мастер-плана девелоперской компании «Брусника», выпускник программы Архитекторы.рф

Модератор: Кирилл Гладкий, архитектор, партнер и заместитель генерального директора архитектурного бюро GA, советник РААСН, член-корреспондент МААМ

«Форма без содержания»

Кирилл Гладкий: Главный вопрос сегодняшней дискуссии – является ли градостроительная теория неотъемлемой частью нашей профессиональной жизни? Попробую сформулировать канву нашего сегодняшнего разговора.

Все мы получили архитектурное образование. Со студенческой скамьи у нас в голове находятся разные теории, с которыми мы познакомились в институте. После 1991 года, когда капиталистическая реальность пришла на смену социалистической, в нашу жизнь вошла частная собственность на недвижимость, землю. Появился большой пласт теорий из-за рубежа. При этом наша школа – Алексей Гутнов, Вячеслав Глазычев – тоже никуда не ушла. Выяснилось, что между актуальными «нашими» и «внешними» теориями есть много общего: средовой подход, внимание к человеку, качество среды. И мы все этим пластом знаний до сих пор пользуемся в своей практике.

При этом несколько лет назад появилось ощущение, что о теориях как-то все замолчали, профессиональные дискуссии на эту тему иссякли. Еще одна особенность сегодняшней ситуации в том, что как профессиональное сообщество мы в целом разобщены. Каждый из нас находится в своей специализированной профессиональной нише, друг с другом проблемы и цели проектов развития (т. е. ценности) мы не обсуждаем, и общего знаменателя проектной практики и теоретических исследований, кажется, не ищем.

Есть ощущение, что городские исследования девелоперов, основанные на Big Data, на количественных абстрактных целевых и прогнозных параметрах территории, начинают замещать фундаментальную теорию.

Очень много разговоров идет про будущее городов, и все это, на мой взгляд, разрозненные прекраснодушные рассуждения, аналитические маркетинговые выкладки, или, скажем, визуальные или PR-провокации. Это – только форма, которая пока ничем не наполнена, если иметь в виду новое содержание. Да, интересно, завлекательно, но не более. По факту получается, что на тему городского развития мы делаем или красиво оформленные презентации, или бизнес-планы. А что с проектами происходит дальше, какой у них жизненный цикл, какая их ждет реализация, что будет после нее, мы не вполне себе представляем.

«Постоянная Гутнова»

Олег Баевский: Безусловно развитие теоретической базы городского планирования происходит и сегодня. Но надо, наверное, сказать, откуда оно вырастает. Мне кажется, что нашей стране безумно повезло: у нас были гиганты, на плечах которых сегодня и стоит эта работа.

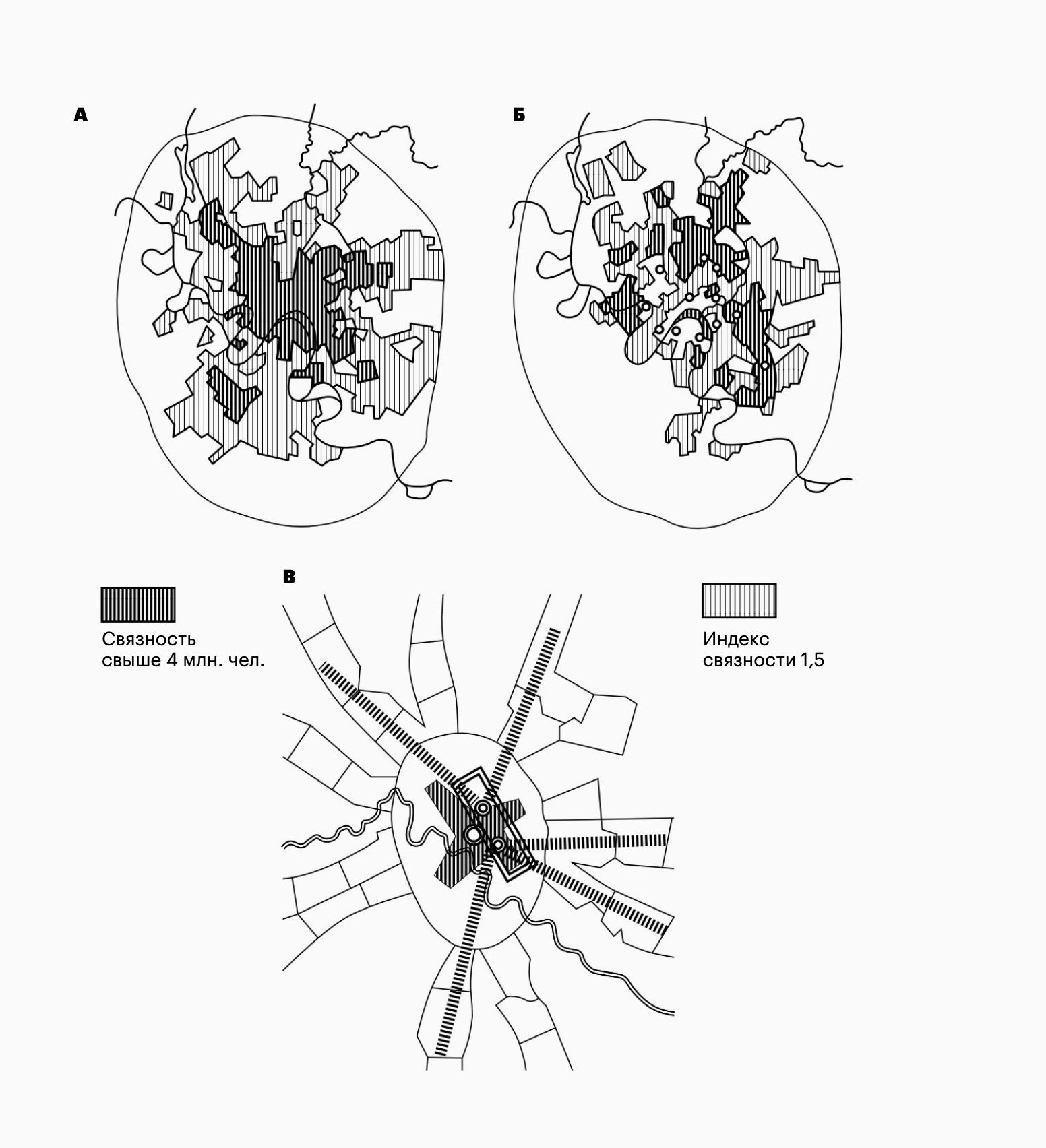

Прежде всего это Алексей Гутнов и его каркасно-тканевая эволюционная модель, основы общей теории города, где был показан механизм самоорганизации пространственных систем любых масштабов. Что сделал Гутнов? Он показал, что существует фундаментальная связь между доступностью территории и интенсивностью ее использования. Простая вещь, которая заслуживает на самом деле названия «постоянной Гутнова». Это то, что определяет эволюцию развития градостроительной системы, и то, что удивительным образом формально связывает пространственную структуру с поведением человека.

Триггером развития города – территориального роста, расширения, насыщения каркасом – является, как выяснил Гутнов, изменение поведения человека, потеря некой доступности ядра, каркаса, который обеспечивает основные блага. На этой теории, плюс на средовом подходе и Гутнова, и Вячеслава Глазычева, и Александра Высоковского, и Григория Каганова, фактически формируется вся сегодняшняя теоретическая рамка представлений о развитии пространственной структуры.

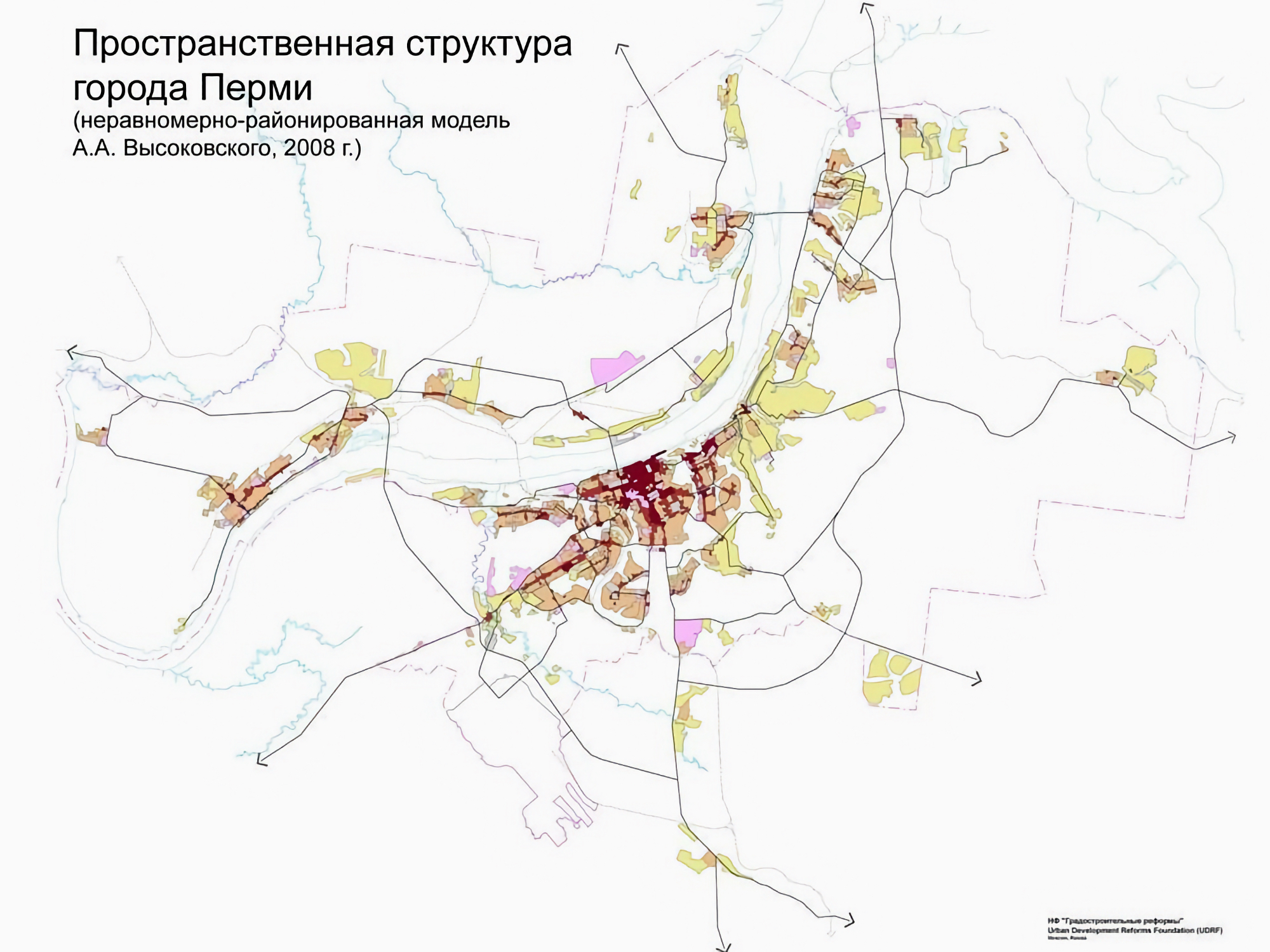

После выхода трудов Гутнова появилась неравномерно-районированная модель Высоковского. Она детализировала модель Гутнова, позволив выявлять конкретные очаги системных центров, элементов каркаса. Вслед за этим параллельно развивались модели, которые делались в Институте Генплана. В том числе модель полицентра – основной ее автор, Алексей Каверин, соратник Гутнова, сегодня тут, кстати, присутствует. Дальше мы работали еще с территориально-коммуникационной моделью. Она, в отличие от предшествующих моделей, была уже не имитационной, а оптимизационной, потому что была создана для того, чтобы подсказывать решения.

Мы масштабировали эту модель, применили ее к Казанской и Камской агломерациям, и она сработала: она позволяет прогнозировать развитие и оптимизировать параметры развития.

Есть и другое направление: Анастасия Потапенко, молодая исследовательница из Владивостока, предложила применять уже комплекс моделей. И неравномерное районирование, и территориально-коммуникационную, и зарубежные модели – Space Matrix и Space Syntax: очень здорово и очень конструктивно получается. А на учебной программе в Вышке со студентами бакалавриата мы занимаемся тем, что они из открытых данных делают территориально-коммуникационную модель для любого города.

То есть мы доказываем, что любой, даже самый бедный муниципалитет, может сегодня иметь эту модель как объективную основу прогнозирования развития.

Кирилл Гладкий: Это все-таки модель существующего положения с прогнозами или теоретическая база, которая позволяет предлагать адекватные проекты?

Олег Баевский: Оптимизационная модель, которая подсказывает направление развития. Гутнов показал две суперхарактеристики. Первая – это характеристика связанности, которая говорит, как та или иная территория взаимодействует с остальными территориями и определяет ее роль в этой структуре. А вторая характеристика — насколько интенсивно территория используется. И, сопоставляя эти характеристики, мы можем выявлять сложившиеся диспропорции в структуре города и подсказывать направления их ликвидации. Это эволюционное развитие, политика мягкой силы. Вы не требуете от территории стать тем, чем она не может стать. Вы каждый раз как бы говорите: еще немножечко, и будет хорошо, а теперь вот это, и тоже будет хорошо. Очень мягко и абсолютно конструктивно.

«Пикник на обочине»

Марина Егорова: На организацию этого круглого стола меня побудил острый дефицит содержательных бесед между профессионалами. Это если вкратце.

Сейчас проходит очень много всяких конференций. Архитектурное сообщество ищет новые смыслы, идеи, обсуждает, каким будет город будущего. Выходит множество публикаций. Но всему перечисленному как будто бы не хватает научного подхода, некой фундаментальности. Раньше в разговорах, спорах с коллегами эта фундаментальность ощущалась чуть ли не в каждом слове. Вообще слова произносились с большой ответственностью и, как следствие, имели вес. Сегодня же, как мне кажется, сиюминутное вытеснило все серьезное, умное, сложное куда-то на периферию дискурса. Архитектурная наука на словах в почете, а на деле – маргинализирована.

Мы видим прекрасные примеры стратегических программ развития городов, агломераций и даже целых стран. Некоторые зарубежные программы мы в свое время взяли за образец, или, выражаясь менее политкорректно, предприимчиво скопировали, потому что нам показалось, что их инструментарий вполне применим в наших реалиях и вместе с тем прост в употреблении. Но эта практика заимствований в конечном итоге завела нас в тупик. Стратегии становятся все более похожими друг на друга, часто не учитывают местоположение города, агломерации, этнокультурную специфику региона. То есть они больше про желание быть в тренде, нежели про какие-то глубокие смыслы, про понимание того, как будет жить и работать главный бенефициар создания и развития городской среды – человек.

Все это показывает, что, на самом деле, в России не работает та самая концепция устойчивого развития, про которую мы последние лет десять талдычим на всяких форумах. Не подумайте чего, я приветствую программы стратегического развития, которые сейчас внедряются на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Заполярье. Но, наверное, они должны включать в себя какие-то другие компоненты, которые не нарушают целостность территориального развития России. В том, как сейчас генерируются идеи и принимаются решения, есть некая червоточина. В советские времена мы четко понимали: вот есть генплан, у него есть конкретный срок годности. Вот есть производственный план, реализация которого зависит от темпов строительства заводов, от расселения… А сегодня мы вместо того, чтобы развивать доставшееся нам советское наследие, по сути, паразитируем на нем и наводим лишь поверхностный марафет – в виде благоустройства, строительства «современных жилых комплексов», каких-то технопарков.

Но это все частности. Градостроительная теория не про это. Она как раз про целостное видение. К сожалению, сегодняшняя ситуация в России такова, повторюсь, что лишь горстка специалистов способна рассуждать на эту тему. Наша сегодняшняя сессия – это пикник на обочине.

Вместе с тем мир меняется, и та экономическая модель, к которой привыкли наши девелоперы и которая действительно хорошо работала, больше уже работать не будет. Появится что-то новое. Сама логика развития городов станет другой. Во всем происходящем точно будет элемент госуправления.

Но в какой форме будет осуществляться это госуправление? Мне показалось важным начать говорить обо всем этом уже сегодня с теми специалистами, кому действительно есть, чего сказать.

Моя мысль по поводу пользы сегодняшней встречи такая: мы создаем задел на будущее и формируем предпосылки для рождения новых градостроительных идей.

Кирилл Гладкий: Я бы предложил, исходя из этой логики, следующее: давайте соберемся по итогам сегодняшней дискуссии и напишем новую градостроительную хартию.

Марина Егорова: Это было бы, наверное, даже слишком хорошо. Сегодня мы делаем осторожный шаг в этом направлении.

«Делать, как Корбюзье пишет, но не как строит!»

Кирилл Гладкий: Вопрос Алексею Муратову. На одной из дискуссий ты говорил о том, что новые города не строятся, поэтому, мол, при чем тут градостроительство – есть градосозидание, благоустройство городов, трансформация в нечто новое, интересное. Один из полноценных проектов КБ «Стрелка» – «Моя улица» – почти полностью реализован в Москве. Ты видел начало, видел процесс, видишь результат: какие теории были внутри, какие ценности заложены в этой истории?

Алексей Муратов: Связь теории и практики очень часто нелинейна. Город – сложное явление, и теорий города очень много. То, о чем Олег Артемович говорил, это скорее формальные теории, основанные на математических моделях. А есть критические теории, есть позитивистские теории. И эти теории имеют своими приложениями самые разные области: городской социум, городская экономика, городское пространство, транспорт, планирование территорий и так далее.

Конечно, есть теории, которые выходят на математические модели, обретают свой инструментарий и применяются специалистами, которые даже не знают, откуда эти теории произошли, кто их придумал. Те люди, которые сейчас с помощью ГИС-инструментов определяют угловые точки городского каркаса и дальше моделируют плотность и виды использования земельных участков, не знают, наверное, что эту тему теоретизировал, скажем, в России Гутнов со своими коллегами… А в Великобритании, например, Билл Хиллер, который высчитал концепцию Space Syntax. Это просто необязательно, потому что ГИС-инструменты подсказывают все довольно быстро без всяких теорий.

Помните, была такая «Команда Десять» (Team Ten – прим. ред.) – объединение поздних модернистов, куда входили Жорж Кандилис, Джанкарло Де Карло и другие, кто боролся с ранними модернистами? Они провозглашали: «Делать, как Корбюзье пишет, но не как строит!». И обозначали тем самым фундаментальное противоречие между всем, что связано с ручным трудом, и рефлексивной деятельностью, направленной на осмысление абстрактных и общих явлений.

Поэтому мне кажется, что сложившийся социальный, рыночный и властный контекст проектирования влияет на градостроительство больше всяких теорий. Все эти модели, конечно, очень важная история, но, на мой взгляд, это стало уже таким общим сommon sense («здравый смысл», англ. – прим. ред.) городского планирования: все их на автомате применяют и даже не думают, что это какие-то глубокие теории.

А в целом, если мы говорим про всю теоретическую базу, на которой сегодняшнее градостроительство зиждется, мне кажется, что это до сих пор все-таки база «нового урбанизма» во всех его проявлениях, от американского – это Кристофер Александер, Андре Дуани — до европейского: это братья Крие, Альдо Росси… Ну, и не забываем про советско-российское крыло «нового урбанизма» – это, собственно, Гутнов с Глазычевым. Эта линия до сих пор всецело доминирует.

Я не вижу, честно говоря, чтобы появлялись какие-то серьезные теоретики, которые поколебали бы линию, связанную с пресловутым контекстуальным подходом, с идеей о том, что надо учиться у исторического города, что исторический город более жизнестоек во всех смыслах этого понятия, что он позволяет создавать какое-то более преемственное эволюционное поле, обуславливает мягкое, щадящее развитие среды.

Когда мы разрабатывали с коллегами из «ДОМ.РФ», из «Брусники» – и с вами, кстати, Андрей Леонидович, мы тоже консультировались, – стандарт комплексного развития территории, как раз руководствуясь во многом всеми этими принципами, получился фактически теоретический труд. Но его практическое применение оказалось очень ограниченным в силу того, что на самом деле направления устойчивого развития не являются сейчас приоритетными – тут косвенно поддержу высказывание Марины.

Когда мы выпускали этот труд, абсолютным приоритетом было строить по 100 миллионов квадратных метров жилья в год, и, соответственно, главной задачей было обеспечить темпы и объем жилищного строительства. В принципе, тоже достойная цель, но, поскольку мы немножко вступили с ней в диссонанс, это нам потом осложнило жизнь, потому что мы по факту не смогли работать с девелоперами. Девелоперы к нам приходили, говорили: «Сделайте нам мастер-план». А у нас есть стандарт, который мы разрабатывали, и мы делали мастер-планы по нему. Но они говорили: «Нет, здесь низкая плотность, слишком много улиц и других общественных пространств. Этот вариант нас не устраивает, мы пойдем к кому-то другому».

Поэтому, видите, теория бывает архитектору, планировщику, урбанисту как в плюс, так и в минус. Она иногда довольно сильно ограничивает деятельность. И сейчас мы уже немножко, честно говоря, грешным делом отходим от этого стандарта: жизнь все-таки заставляет быть более гибкими, адаптивными.

Кирилл Гладкий: Ты очень хорошо объяснил, почему стандарты сложно применять. Но ты был и одним из авторов программы «Моя улица»…

Алексей Муратов: «Моя улица» – это другая история. Стандарт, о котором я говорил, к «Моей улице» никакого отношения не имеет.

Я считаю, что «Моя улица» – очень удачная программа. Она в свое время вызвала бурные общественные дебаты, но чем мы занимались? Городским партером. Мы не считали, что городской партер должен быть носителем городской идентичности, на что, наверное, намекали какие-то наши критики. Это должна быть абсолютно нейтральная среда, главная функция которой – обеспечить безопасность, комфорт и нормальное времяпрепровождение пешеходов.

Частично эта программа не была выполнена – в плане велосипедного движения и вообще легкой мобильности. Почему-то – коллеги, которые работают в Генплане, наверно знают лучше меня, – собянинская Москва на протяжении всех этих лет была удивительно равнодушна к вопросам велосипедного движения. Когда мы предложили в рамках «Моей улицы» создать связную сеть велодорожек, то это предложение было проигнорировано полностью. И теперь мы пожинаем плоды, потому что мы создали широкие тротуары, по которым сейчас ездят на электробайках доставщики товаров от «Яндекса» и «Озона». И пребывание на широких тротуарах пешеходов из-за этого стало гораздо менее комфортным.

Наверное, можно этот вопрос регулировать, как, например, в Германии, где на велосипеде запрещено ездить по тротуару. Но это регулирование должно сопровождаться созданием нормальной велосипедной инфраструктуры. Это то, что не удалось сделать.

«Политика продукта»

Кирилл Гладкий: Давайте послушаем Василия, «Брусника». У вас есть работа в рамках программы «Архитекторы.РФ», которая называется «Аксиология градорегулирования». Аксиология – это теория ценностей. Какие ценности из теории придут в градорегулирование и, собственно, в вашу практику?

Василий Большаков: «Брусника» — тот самый девелопер, который методично, из года в год, из проекта в проект внедряет решения, заложенные в упомянутых Алексеем стандартах комплексного развития. Как уже было отмечено, мы участвовали в разработке этих стандартов, и в нашей практике постоянно их совершенствуем. Сегодня это для нас непререкаемая база, которую мы воплощаем в городской среде. При этом мы открыты к эксперименту. В этом смысле «Брусника» — своего рода градостроительная лаборатория в масштабах страны. Напомню, что мы присутствуем уже в тринадцати регионах.

Что касается ценностей, то я очень благодарен «Бруснике» за то, что могу что-то от себя внедрять в проектирование, потому что, действительно, глобально проблема разрыва науки и практики имеет место. Действительно, мы в своей работе опираемся на подходы «нового урбанизма». Это фундаментальная для нас история. Но мне кажется, в будущем точно появится что-то еще, что придет на смену этой линии. Вообще же современные технологии и нейросети позволяют довольно быстро и эффективно формировать качественную городскую среду, причем безо всякой теории.

Кирилл Гладкий: Я бы намекнул на некоторое несоответствие подходов «Брусники», которые лично мне кажутся актуальными и нестандартными, принципам «нового урбанизма»…Пожалуйста, ответьте на вопрос: какие ценности, исходя из «Аксиологии градорегулирования», вы претворяете в жизнь, реализуете?

Василий Большаков: Внутри «Брусники» есть ценностный документ под названием «Политика продукта», которым должны руководствоваться работающие в компании архитекторы. Градостроительным вопросам там посвящены пять пунктов.

Ключевая для нас история – это история про целостность пространства. Сегодня усилия девелопера направлены на то, чтобы придумать на своей площадке нечто, что привлечет всеобщее внимание. И он часто упускает из внимания контекст, забывает подумать о том, как интегрировать свою застройку с окружением. «Брусника» мыслит гораздо шире и никогда не сосредотачивает внимание только лишь на своей площадке.

Вторая история – про сегрегацию, разделение. Мы стараемся лишний раз не городить высокие заборы или какие-то иные препятствия между землевладениями. Люди должны иметь возможность свободно перемещаться по территории, знакомиться, коммуницировать друг с другом.

Третья история – про бесшовность: речь о создании безбарьерной среды. Четвертая– про инфраструктуру. Ее важно создавать заранее. Мы однажды на этом обожглись, кстати. Был случай, когда мы построили дома, а среду на площадке не создали, и в итоге замысел не удался. Сегодня мы в первую очередь реализуем инфраструктурные объекты, и не только первой необходимости, вроде школ, садиков и так далее, но и такие, которые обеспечивают рекреацию, рабочие места.

Наконец, пятая история – плотность не любой ценой. Мы каждый раз ищем баланс между плотностными и эстетическими характеристиками застройки.

Алексей Муратов: Это все, в общем, маркетинг. Понятно, что вы за все хорошее. Хотя ваша среда, как и любая другая подобная среда, не очень проницаема, не слишком разнообразна по своему социальному составу, с проблемами на первых этажах и тому подобное. Но скажите, в целом, как вы считаете, может большой проект КРТ по качеству приблизиться к образцовой среде исторического города? Достижимый ли этот идеал?

Василий Большаков: Если говорить честно, я думаю, что нет, потому что сегодняшние площадки, предусмотренные под комплексное развитие, слишком большие. Масштаб задачи накладывает свои ограничения. Вы никогда не создадите среды, сопоставимой по качеству с центром исторического города, на пространстве в 30 га… даже в 15 га. Вам все равно придется как-то делить это пространство.

Три модели и матрица «три на три»

Кирилл Гладкий: Олег Дмитриевич, вы уделяете огромное внимание созданию цифрового двойника города, моделированию как его отдельных частей, так и города целиком. Таким образом вы работаете над Казанской агломерацией. И мастер-план перешагивает через границы административных образований: собственно, это одно из ноу-хау, которые вы открыли в своей работе. Не заменяет ли параметризация в вашей практике фундаментальную теорию, на которую вы опираетесь? И вообще, насколько применима теория к вашей практике?

Олег Григорьев: Несколько лет назад я с легкой руки Ирека Файзуллина я снова оказался в Татарстане и начал по его поручению организовывать Институт пространственного планирования Республики Татарстан. Это не только Казанская агломерация, но и регион в целом: мастер-планы всех татарстанских агломераций – Казанской, Камской и Альметьевской.

Мы уже делали все эти мастер-планы, мы дискутировали – в том числе с вами, – как это делать, у нас появилась своя устоявшаяся практика. Но как только я очутился в Казани, сразу стало очевидно, что без опоры на нормальную теорию добиться искомого сбалансированного развития устойчивой территории невозможно. Поэтому встал вопрос о применении теории, и нам удалось собрать очень хорошую команду. Это, собственно, Олег Артемович Баевский. Это Каверин Алексей Ростиславович. Плюс группа математиков: Гребенщиков Иван Владимирович, выпускник Бауманки, еще несколько человек. Плюс команда программистов, которые начали делать продукт практического применения. И вот таким замечательным коллективом нам удалось довести до программного продукта ту теорию, которая восходит к Гутнову, которую развивал Олег Артемович, которую долго практиковали в Институте Генплана Москвы. Ее мы сейчас применяем и в Татарстане.

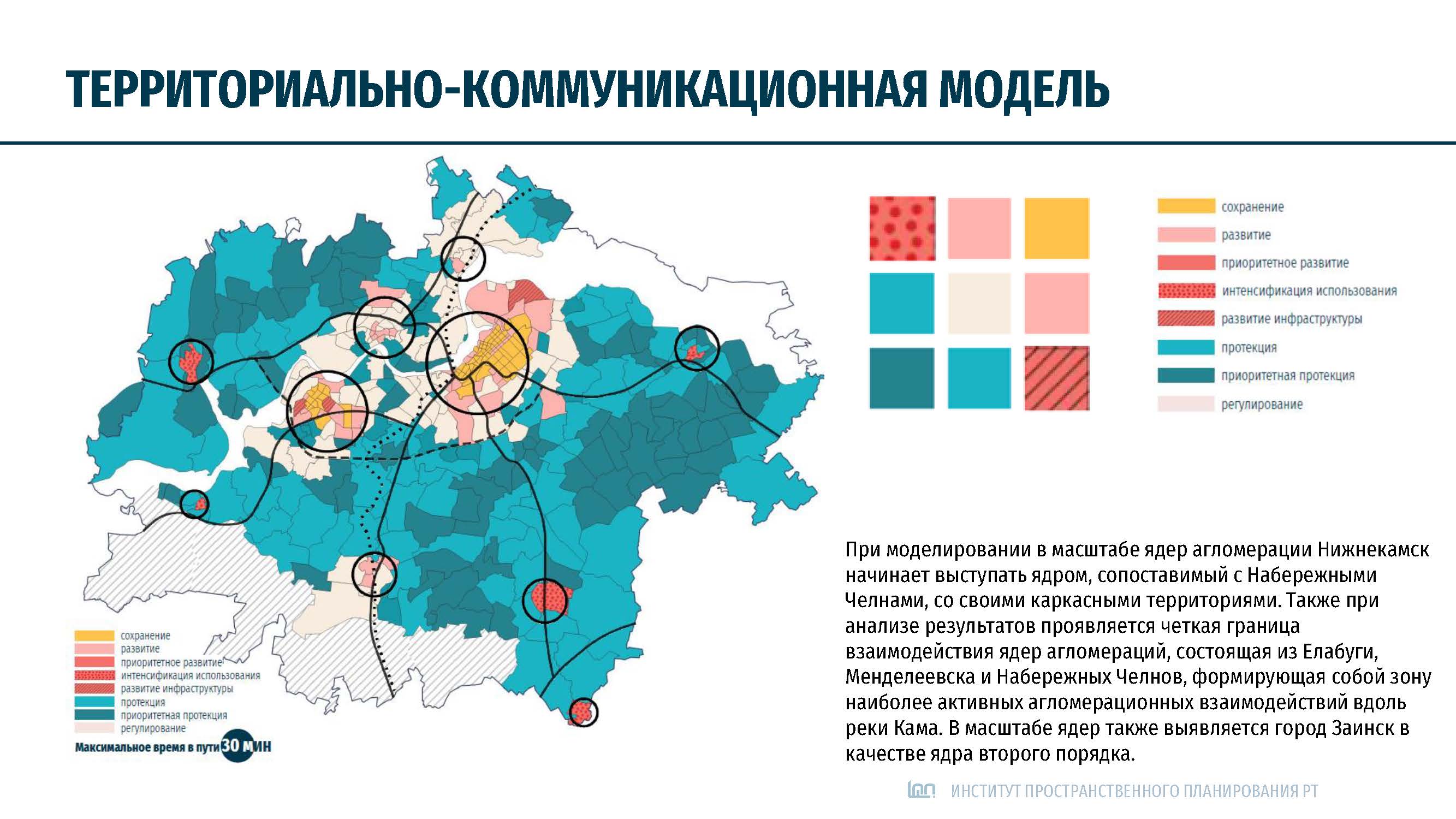

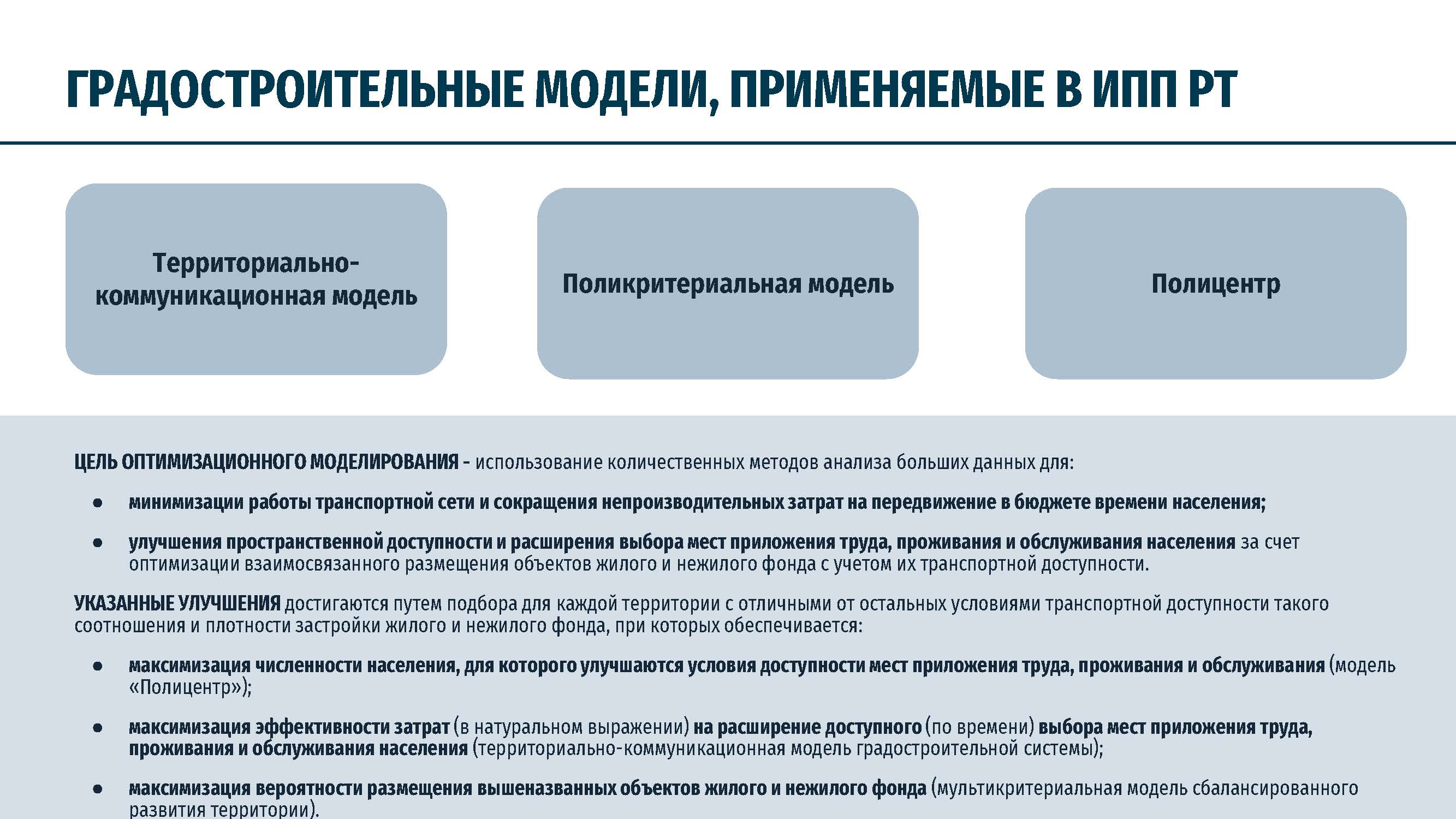

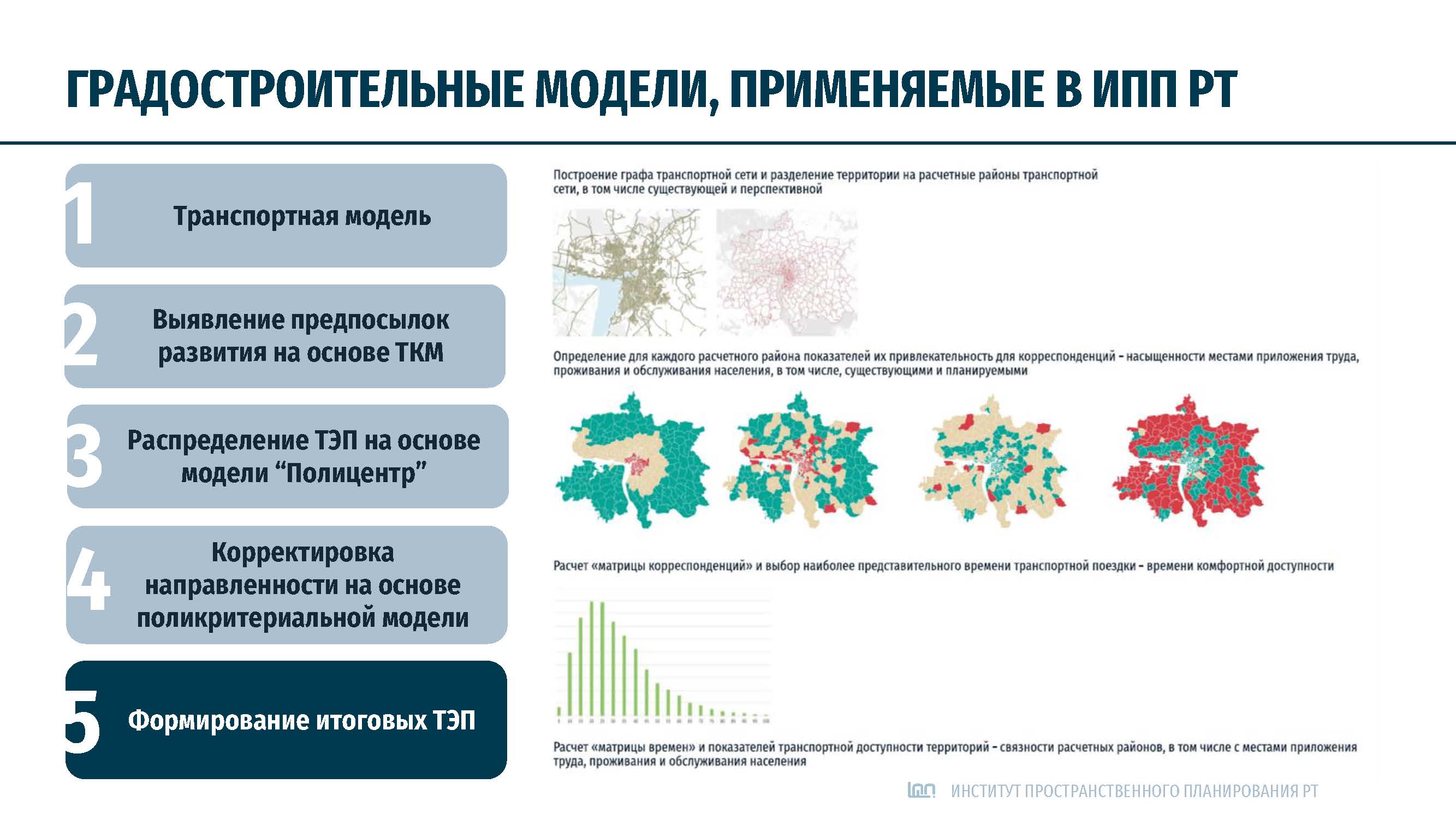

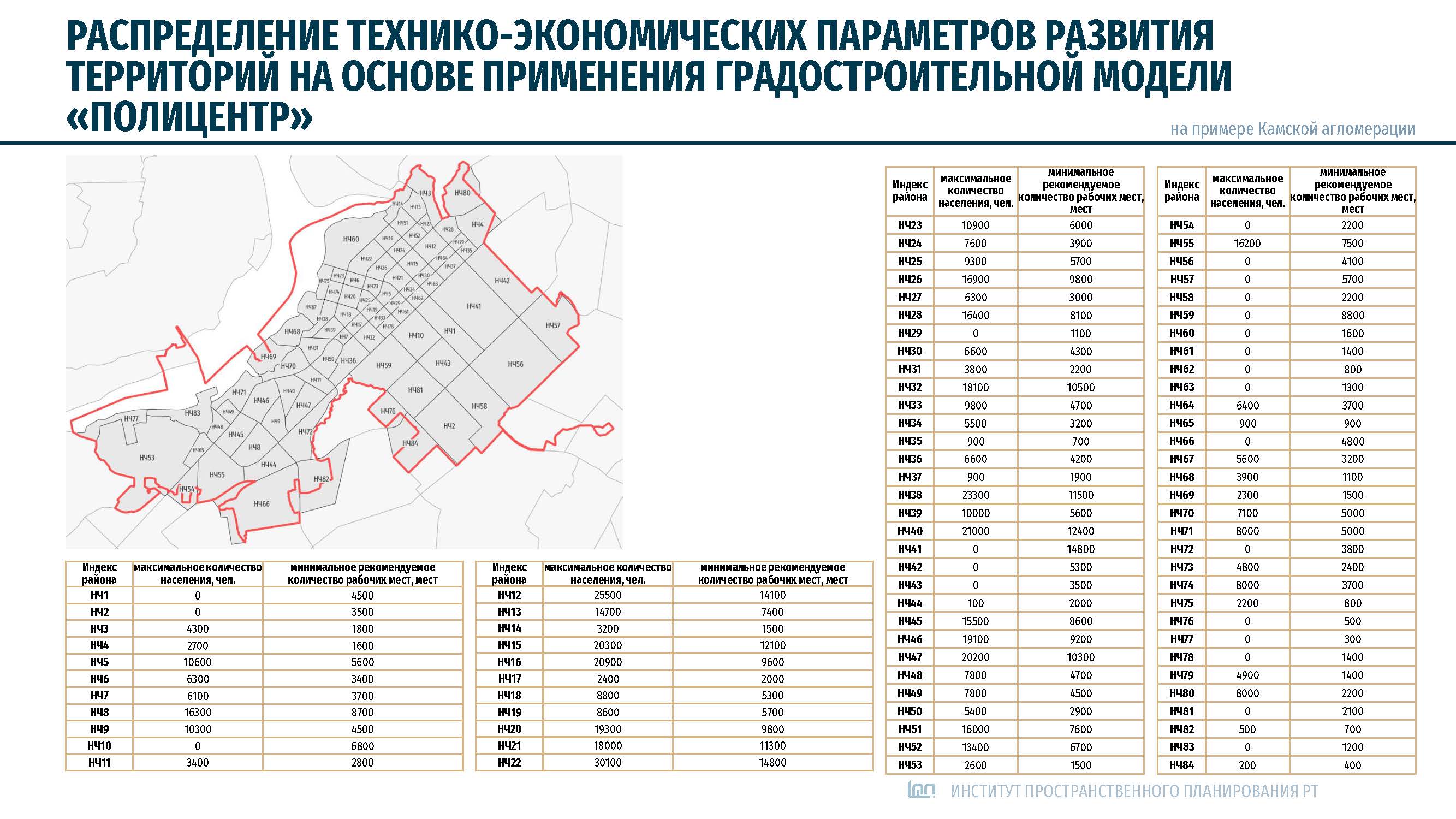

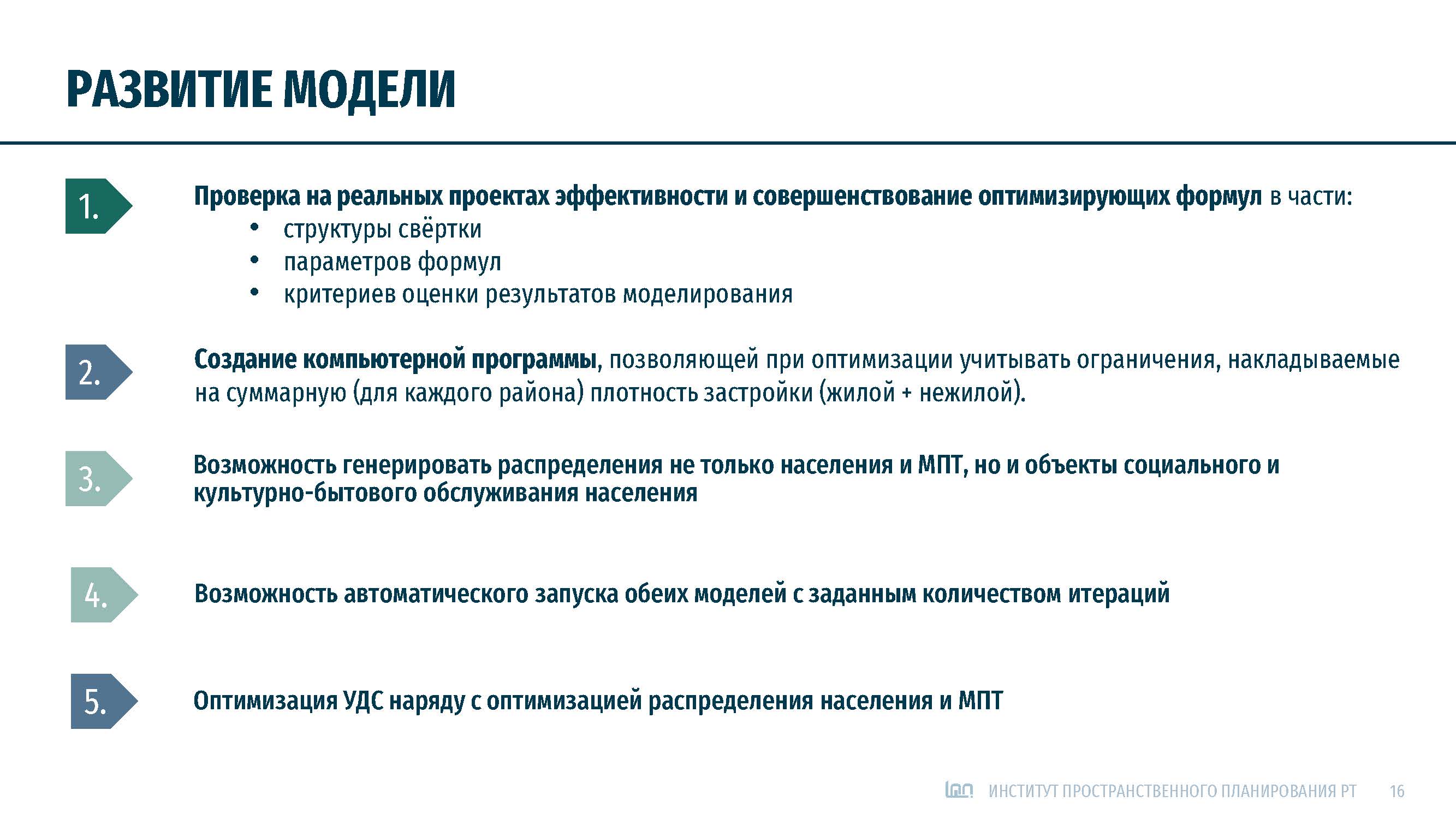

Что мы на выходе получили? Три модели: территориально-коммуникационная, поликритериальная и полицентр, разработка которого тоже началась в недрах Института Генплана Москвы. Понятно, что это все работает в связке с транспортной моделью — это уже отдельное направление теории.

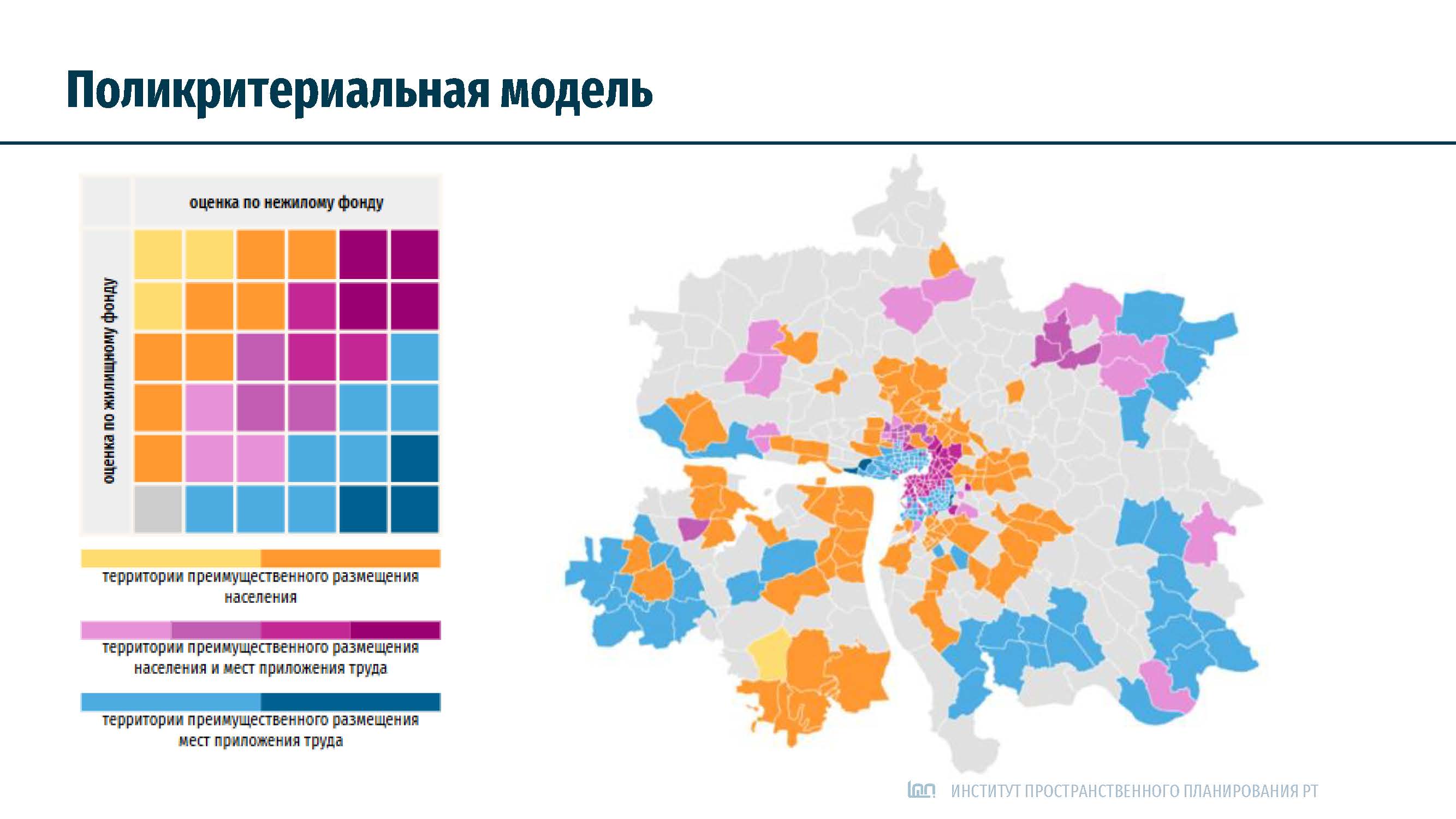

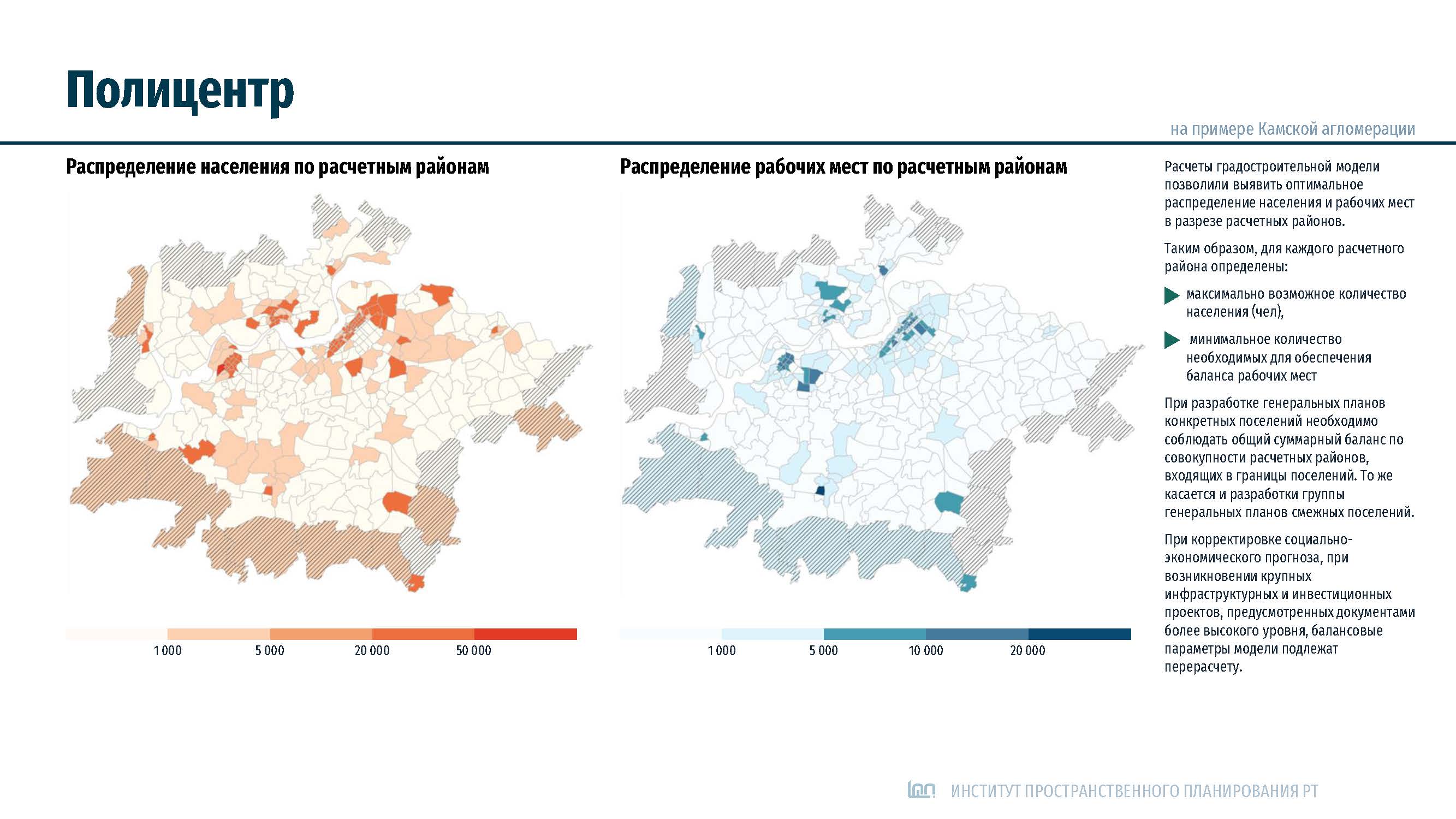

Территориально-коммуникационная модель – это общая оценка районов и общая политика по их развитию. Поликритериальная модель – оценка территорий по развитию жилой и нежилой функции. Полицентр – это конкретные рекомендации по объемам застройки жилой и нежилой функции в каждом расчетном районе.

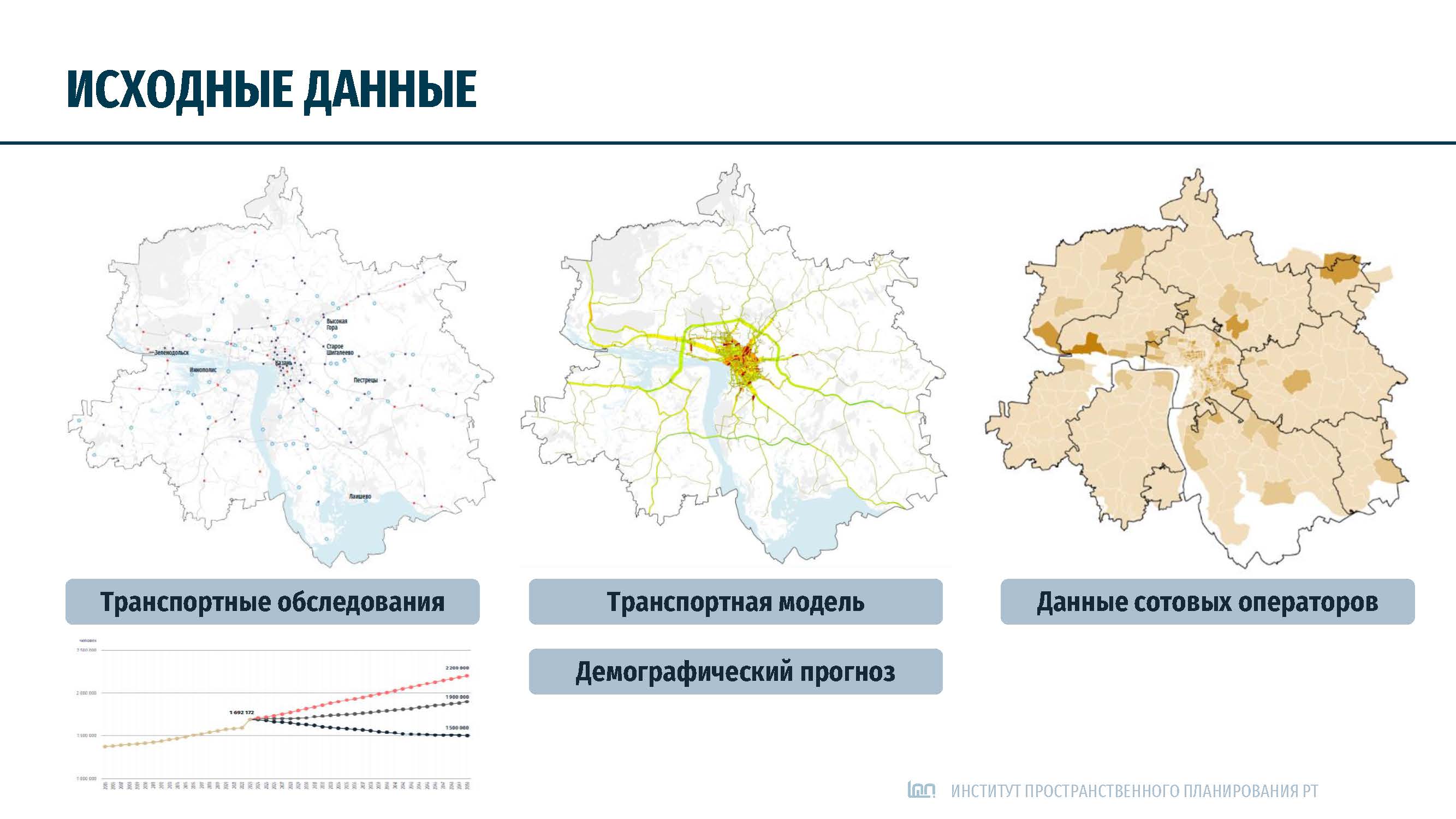

Исходные данные – это, разумеется, и данные сотовых операторов, которые мы в республике собираем ежегодно и благодаря которым хорошо видим динамику перемещения населения, реальное его размещение и местоположение на территории. Данные сотовых операторов дают нам балансовую матрицу, которая затем ложится в основу и балансовой модели, и транспортной модели.

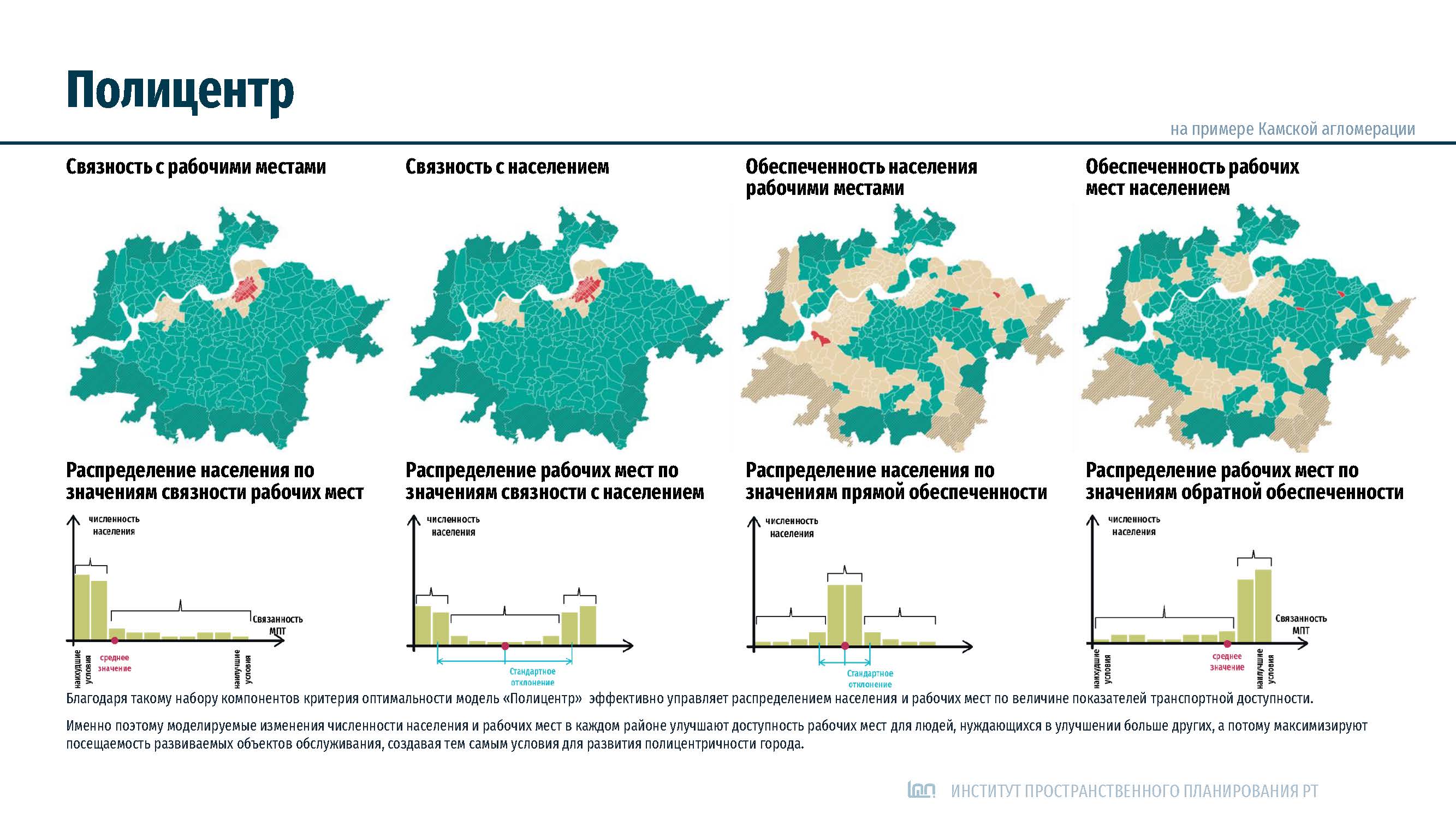

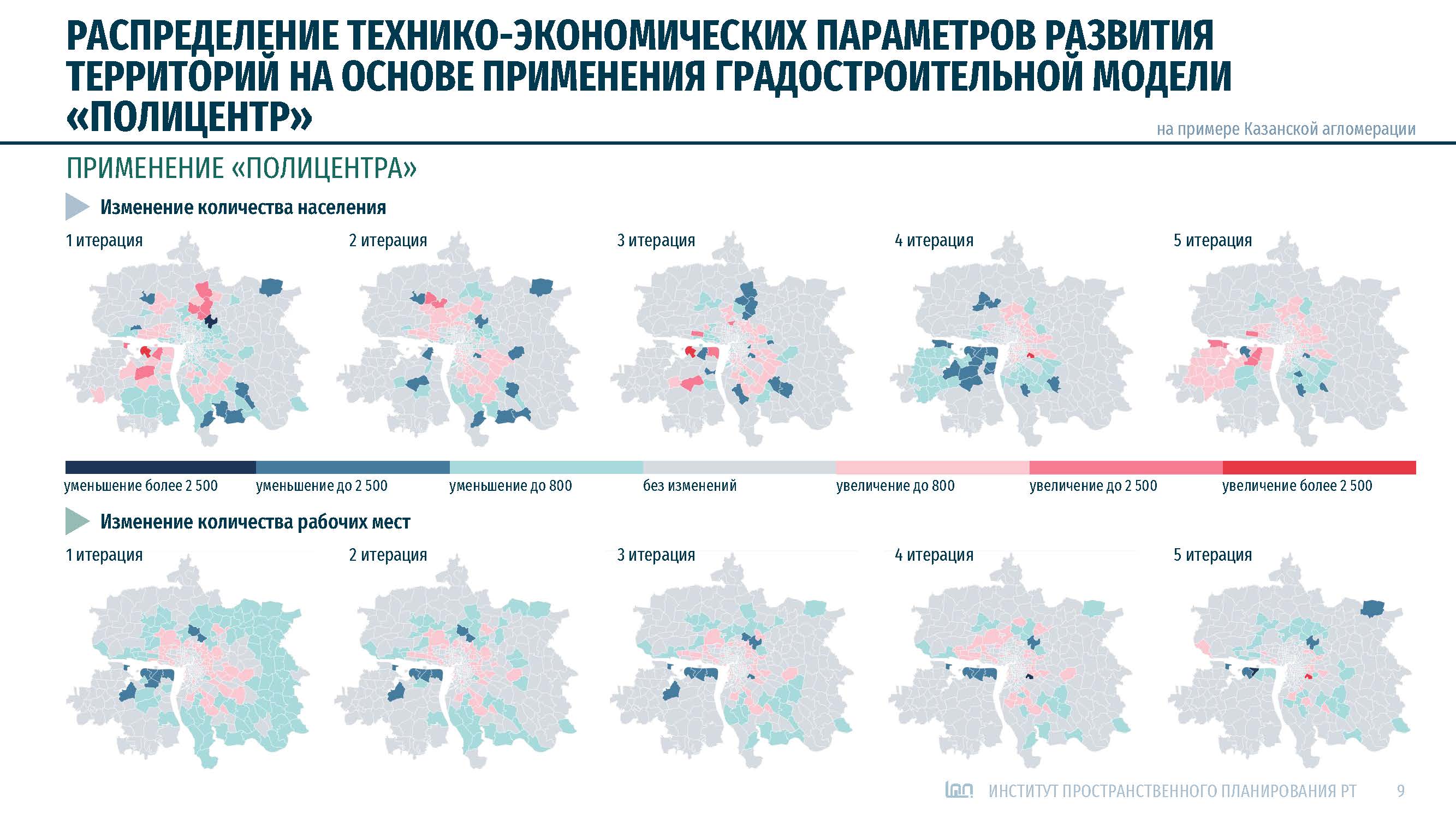

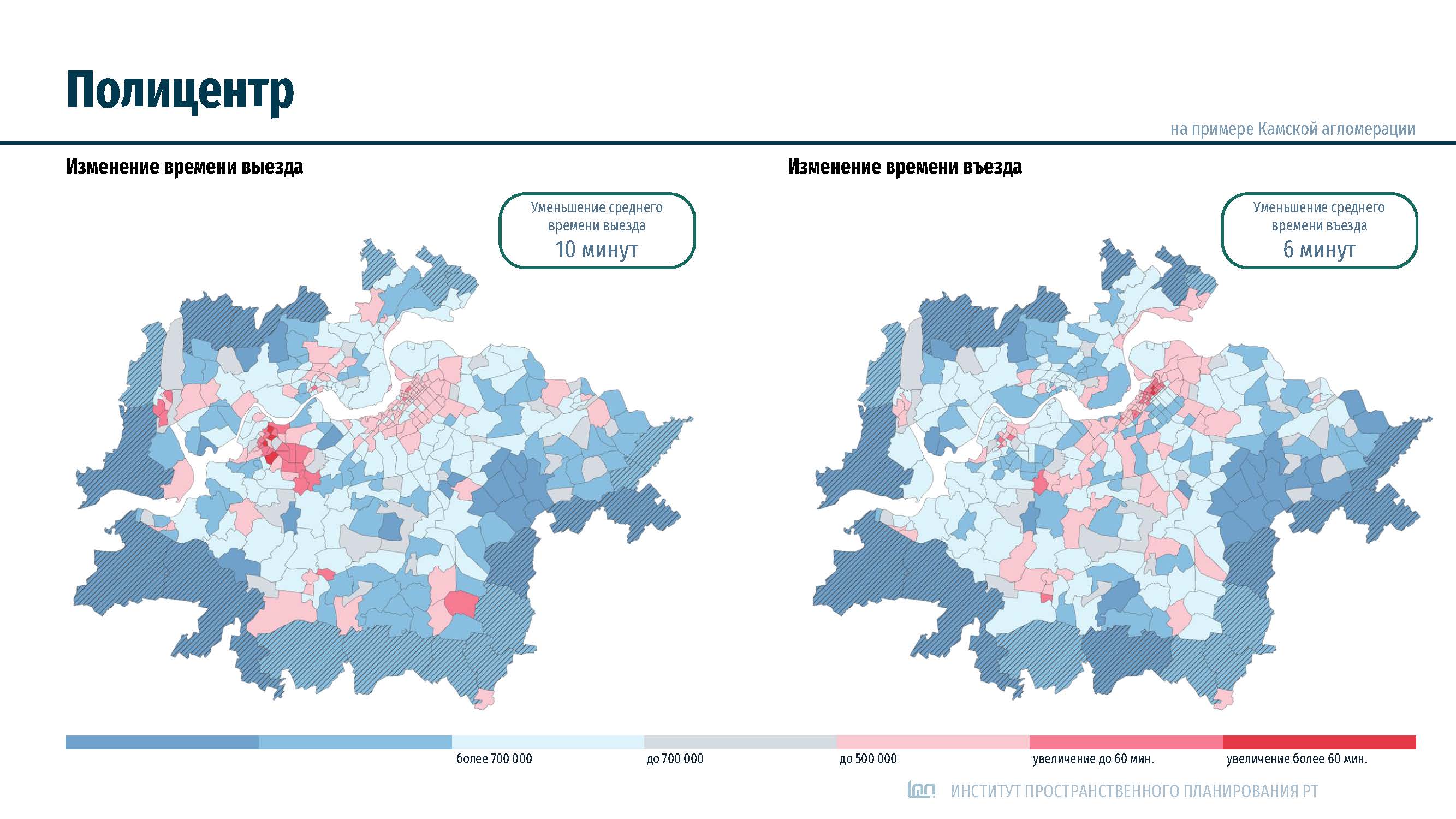

Полицентр работает уже очень плотно с транспортной моделью. Программа занимается оптимизационной функцией, то есть вопрос простой: как оптимизировать размещение мест приложения труда и мест проживания на больших территориях? Это задача нетривиальная, поскольку можно очень долго на транспортной модели считать и оптимизировать транспортную сеть, но нужно заходить и с обратной стороны. Как оптимальным образом разместить население на территории с тем, чтобы у нас и транспорт работал хорошо, и действительно происходило устойчивое развитие?

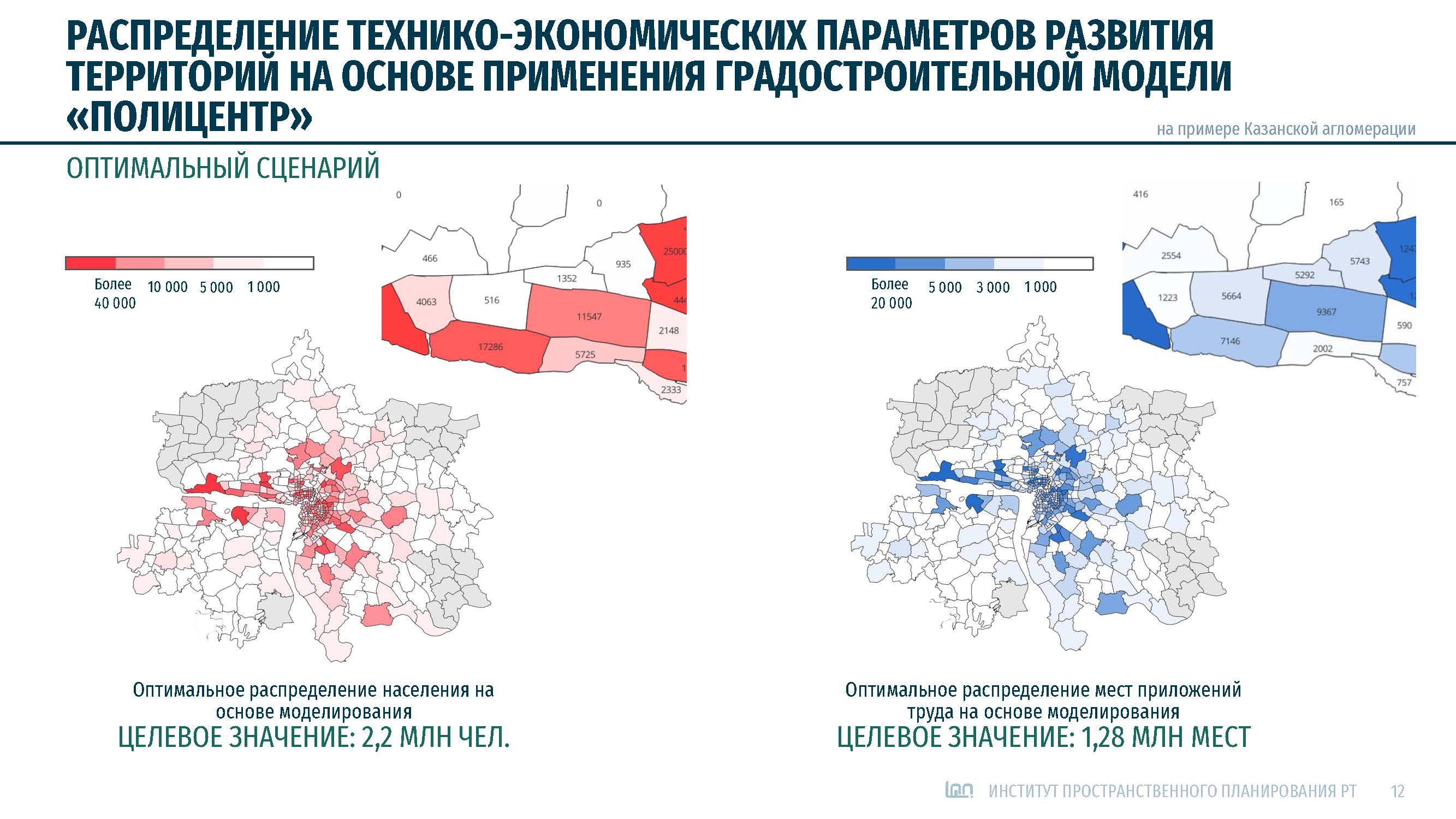

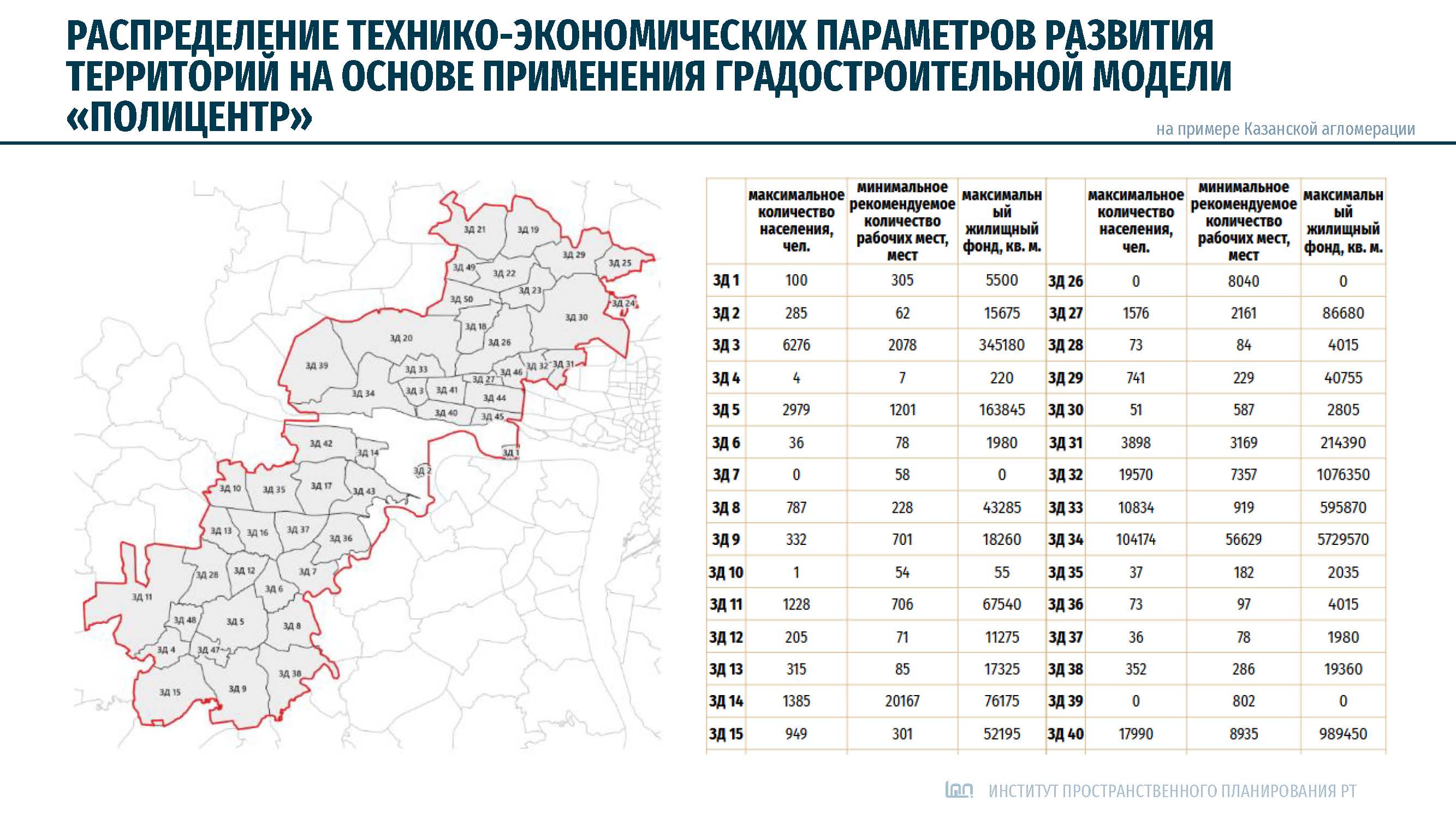

Полицентр работает на стандартной оценке четырех показателей: по связанности с населением, по доступности населения, связанности с рабочими местами и доступности рабочих мест. За четыре итерации, когда мы данные перекидываем из транспортной модели в балансовую модель, мы добиваемся некой оптимизационной модели. И на выходе, что очень важно, получаем по каждому расчетному району рассматриваемой территории конкретные рекомендации: сколько здесь можно разместить людей, рабочих мест, а значит – предприятий.

И это все у нас впрямую, линейно влияет на конкретные цифры для каждого расчетного района. То есть каждый расчетный район – такое маленькое пятнышко – получает четкие рекомендации: здесь можно построить столько-то квадратных метров и не больше, здесь нужно разместить столько-то предприятий, которые сгенерируют столько-то рабочих мест. Абсолютное прямое действие теории.

Алексей Муратов: А с убывающими городами как это работает?

Олег Григорьев: С убывающими городами это никак не работает, сразу скажу. Работает с растущим населением. С убывающим населением это бессмысленно.

Модель фиксируется в мастер-планах агломераций, эти цифры переходят у нас в параметры функциональных зон генеральных планов и требования ПЗЗ. Потом ниже, на уровень планировки проекта, и так далее, по ступенькам – вплоть до ГПЗУ (градостроительный план земельного участка – прим. ред.). Жесткое нормирование, жесткий баланс стройки на территории.

Параметры и работа по каждой территории утверждаются на уровне республики. Шаг влево, шаг вправо… Для любого девелопера это сложно. Чтобы изменить параметры, нужно обратиться в Кабинет министров республики – только он может внести изменения в этот документ.

Кирилл Гладкий: А как этот документ называется?

Олег Григорьев: Поскольку мастер-плана до сих пор не существует в правовом поле, Кабинет министров республики решил назвать это «Комплексная схема социально-экономического и пространственного развития Казанской агломерации».

Марина Егорова: Какой у вас прогнозируемый срок?

Олег Григорьев: До 2050 года.

Кирилл Гладкий: Скажите, в этом есть, допустим, теория центральных мест Кристаллера?

Олег Григорьев: Да, конечно, теоретическая база разработана Олегом Артемовичем, все теоретические выкладки его и Алексея Ростиславовича. Программный продукт нами, кстати, зарегистрирован, то есть у нас есть регистрация трех этих моделей, самого программного кода. Но самое главное – это прикладной документ под названием «Комплексная схема развития агломерации». Это не теория, а абсолютно четкие требования к развитию каждой площадки, направленные на сбалансированное развитие.

Сейчас мы работаем с транспортной моделью, включаем в работу параметры инженерной инфраструктуры. Посмотрим, как здесь подойти к учету размещения социальных объектов. Эту модель, эту теорию мы протестировали на Казанской и Камской агломерациях, а в текущем году тестируем на республиканском уровне. Посмотрим, как все работает на таких территориях.

Алексей Муратов: А Набережные Челны будут?

Олег Григорьев: Челны уже состоялись. Вот вам фактически прямое влияние теории на практику, на стройку. От теоретических выкладок до математических расчетов и до прямого действия этого документа – такая жесткая связка построена.

Стандартная история такова: есть центральный город, и по периметру идут большие жилые комплексы, города-спутники… Та же самая ситуация развивалась вокруг Казани. Мы с помощью «Комплексной схемы развития агломерации» в два с лишним раза снизили объемы стройки, которые намечались на периферии и порождали дисбаланс. Мне это дорогой ценой обошлось, но, тем не менее, мы это сделали.

Марина Егорова: Проходили ли публичные обсуждения? Местные сообщества как-то были вовлечены в процесс?

Олег Григорьев: Естественно, при разработке мастер-планов организуются сессии с участием жителей, районных глав, городских администраций и прочее. Абсолютного консенсуса достичь невозможно никогда. Первая реакция: «Не на моем заднем дворе! Уйдите отсюда с вашими дорогами, которые вы нам рисуете на карте агломерации!». Казань нам, к слову, до конца так и не удалось убедить по некоторым вопросам.

Марина Егорова: Олег Дмитриевич, а почему такая негативная реакция общества почти на все документы территориального планирования, включая исторические города?

Олег Григорьев: Негативная с чьей стороны?

Марина Егорова: Со стороны жителей.

Олег Григорьев: Я не вижу негативной реакции со стороны жителей, если честно. По крайней мере, на наши документы. Когда жители видят, что с карты исчезают «человейники», особенно на периферии, что создаются удобные трассы, которыми можно будет воспользоваться, что возникает центростремительное сообщение, что мы в мастер-плане жестко устанавливаем на всех выездных магистралях полосы для общественного транспорта и общественный транспорт закладываем в бюджет, – откуда взяться негативу? Просто неоткуда.

Олег Баевский: Я не вопрос задам, а сделаю такой маленький комментарий. Олег Дмитриевич столько раз употребил слова «жесткий», «жесткость», что хочется немного смягчить.

Все действительно очень жестко, но на самом деле есть несколько аспектов. Есть аспект моделирования, использования теоретических моделей, и еще раз обращу ваше внимание, что они подсказывают наиболее вероятные решения, наиболее естественные для этой территории. Это еще не вопрос взаимоотношений с населением, это не переламывание об колено, а мягкое движение в том направлении, в котором территории двигаются.

И просто чтобы стало ясно, что за количественными характеристиками стоит еще и система ценностей, хочу привести один пример.

У территориально-коммуникационной модели очень простая логика. Она действует по принципу: чем лучше связана территория с населением, тем она привлекательнее для размещения на ней мест приложения труда и объектов обслуживания. А чем лучше территория связана с местами приложения труда и объектами обслуживания, тем она эффективнее для размещения жилого фонда – и экономически, и социально.

И из этой логики вы можете получить сразу дифференциацию территории, сопоставляя характеристики доступности и связанности по нескольким типам политики. Первый тип политики – высокие характеристики насыщенности и связанности, образцовая среда, по сути, каркас, и это, конечно, политика сохранения. Второй тип политики, когда одна величина с хорошей транспортной доступностью и плохой насыщенностью или наоборот – это политика развития, когда есть неиспользованные ресурсы. Третий тип – низкие характеристики и того, и другого. Это политика протекции. Вы из этих территорий ничего не сделаете. Надо обеспечить там социально-гарантированный минимум. И центральная ячейка этой простой матрицы три на три – территории-середняки. У них все в порядке, они сбалансированы, они могут стать лидерами, могут стать кем хотят. Политика невмешательства.

У этих политик есть очень прозрачная этическая интерпретация. Политика сохранения — уважение к старшим. Политика развития — требовательность к сильным. Политика протекции — участие к слабым. Политика невмешательства — терпимость к инакомыслящим.

Олег Григорьев: Я просто добавлю, что за этими принципами стоят сухие цифры. То есть мало сказать, что мы придерживаемся такой этики — нужно это довести до конкретных цифр, их акцептовать руководителю и потом жестко их держать. Мы этот вопрос решаем еще и при помощи того, что сделали в Татарстане отдельный закон о градостроительном мониторинге. Он позволяет институту запрашивать данные абсолютно со всех, мониторить ситуацию, следить за тем, куда мы движемся. И ежегодно на стол руководителю ложится отчет о том, куда мы идем, как соблюдается градостроительная политика. То есть не просто сделали, положили и смотрим, как развивается, а мониторим и вносим поправки в решения.

«Правда земли»

Кирилл Гладкий: Андрей Леонидович, если руководствоваться какой-либо градостроительной теорией, то какие ценности, она должна претворять в жизнь? Собственно, об этом сейчас был разговор между Олегом Артемовичем и Олегом Дмитриевичем.

Андрей Гнездилов: Я с интересом слушал Олега Дмитриевича: работа, им начатая, вообще требуется не только в Татарстане, а по всей стране. Мы пережили социализм, потом он кончился и начался капитализм. Но очень многие, в том числе градостроители-практики и градостроители-теоретики, не заметили одну очень существенную деталь: при капитализме есть частная собственность на землю. А в том, с чем мы привыкли работать и называем нашей градостроительной теорией, – никакой частной собственности на землю нет.

И вот этот элемент – гражданин, который владеет землей, у которого есть участок, – я увидел сейчас на вашей схеме в конце презентации, Олег Дмитриевич. За что вам большое спасибо. Предстоит, конечно, проделать огромную работу в этом космосе плавающей государственной собственности, каких-то осколков чьих-то участков, во всей этой цитоплазме неразмежеванной российской земли.

Мы с Кириллом делали в свое время работу для Южно-Сахалинска, которая называлась «Дизайн-код улиц». И тут же столкнулись с тем, что красные линии – в бортах проезжей части почему-то. И в Новосибирске то же самое: там есть красные линии шириной 10 м. А за руслами этих красных линий расположена terra incognita («неизведанная земля», лат. – прим. ред.). По-другому это пространство, честное слово, не назовешь, потому что это реально ничья земля, абсолютно бесхозная.

Кирилл Гладкий: Как мы ее обозначили в том документе? «Территория с неопределенными функциональным назначением и имущественной принадлежностью»?

Андрей Гнездилов: Абсолютно неопределенными. Дорога при этом находилась в собственности какого-то местного «Автодора». Вот оно – чудо несоответствия наших теорий и правды земли! Как говорят, разберемся на земле. А на земле разобраться практически невозможно. Вот если Казань будет двигаться по этой программе, которая до 2050 года, и дойдет хотя бы до вот этого земельного участка, это будет здорово!

В Москве, казалось бы, вся территория должна быть покрыта ППТ (проектами планировки территории – прим. ред.), но ничего подобного. Слава Богу, сейчас появился механизм КРТ. Вот там в конце действительно есть участок, за который понятно, кто отвечает, про который понятно, как он стыкуется с соседями. И не зря КБ «Стрелка» сделало «Мою улицу». Но там, где кончается участок «Моей улицы», непонятно, к чему он примыкает.

Алексей Муратов: На самом деле для «Моей улицы» этот вопрос не стоял, потому что комплексом городского хозяйства были определены границы. И потом я бы не фетишизировал понятие частной собственности, потому что в нашей стране, мне кажется, это понятие очень растяжимое.

Андрей Гнездилов: У твоего тезиса много сторонников в руководстве нашей страны. Но если участки так и будут окружены непонятной неразмежеванной землей, то мы никогда не наведем порядок.

Алексей Муратов: Ну, или вернем порядок сильной жесткой властью.

Андрей Гнездилов: Но это другое.

Случилось так, что мы – бюро «Остоженка» – начали работу в городе с одноименного исторического района. И в этом историческом районе до революции все было понятно: парцелляция, домовладение, межа и так далее. Теперь нам удается это сделать только уникальным образом на уникальных территориях, которые называются реновацией, например. Потому что ни на один советский микрорайон никакая сетка межевания не напяливается. И нам просто суждено, скорее всего, продолжать жить в этом колхозе, потому что, как известно, колхозное поле очень трудно разделить на частные участки.

Катастрофически не хватает плотности улиц – как мы знаем, у нас сейчас плотность улиц даже в Москве примерно 2,6 на квадратный километр.

Алексей Муратов: Но с межеванием это не связано.

Андрей Гнездилов: Это прямо связано с межеванием, потому что каждая межа должна выходить на улицу. В любом организме есть скелет, каркас, и есть ткань, и если в ткани нет живой клетки, то и она будет неживой. Я почему на этом так акцентирую внимание, может быть, даже немножко повернут на этой теме? Потому что вижу, что ни одна из наших действующих градостроительных теорий не закрывает эту тему. Как нам переделать советские города? Как их адаптировать к капиталистической реальности? Никак! Но надо признать, что вообще наша страна с такой живой тканью – единственная в мире. Нет, возможно, еще Северная Корея. А больше нигде в мире такого чуда нет, когда была бы вокруг неизвестно чья земля. Хотя нет, в Москве она Петра Павловича Бирюкова.

Алексей Муратов: Тут на самом деле интересный теоретический вопрос. Андрей Леонидович: частная собственность на землю была отменена, если мне память не изменяет, в 1918 году.

Андрей Гнездилов: 24 августа 1918 года.

Алексей Муратов: С этого момента отечественное градостроительство прошло несколько этапов. Первые этапы – там все-таки кварталы были вполне себе нормальных размеров. Потом в сталинской Москве квартал увеличился до 4–8 га. И потом, когда уже возобладала микрорайонная модель, – вплоть до 50 га и больше.

Насколько это следствие именно общественной собственности на землю? Как видим, эта общественная собственность порождала разные градостроительные модели и разные морфотипы застройки. Это вообще естественная эволюция, что она пришла к такому большому планировочному модулю, или нет? Дискуссионный вопрос. На самом деле невозможно его ни доказать, ни опровергнуть, потому что выборка очень маленькая – одна страна только. Ну, может быть еще, как вы сказали, Северная Корея. Хорошо, две страны.

Олег Григорьев: Добавлю два слова. Опять я хвалю тот же самый Татарстан… Мы там все это очень жестко упорядочили. Мы сделали мастер-план, все это переложили в генплан, все это переложили в ПЗЗ, в котором разобрали очень четко, где частное, а где общее. Опустились до проекта планировки, где отбили красные линии, и разобрались полностью с территорией.

Андрей Гнездилов: Я и говорю, что это гениальный опыт, который надо экстраполировать на всю страну.

Олег Григорьев: Для того, чтобы все это сделать, нам пришлось централизовать весь функционал градостроительного проектирования на уровне субъекта. Для этого мы делали экспертизу абсолютно всей градостроительной документации, которая выпускается в республике. Да, это большая и серьезная работа, но ее нужно делать.

Алексей Муратов: А ведь «Остоженка» тоже строит комплексы практически микрорайонного типа, особенно в области, разве нет? Вот эти ваши башни гигантские – это что?

Андрей Гнездилов: У нас есть два проекта: это Headliner на Шелепихинской набережной, который, по-моему, ты и имеешь в виду, и Sydney City на улице Шеногина. Это не в области, а в Москве. Все наши разработки являются ответом на техзадание девелопера и регламент участка. Для Sydney City, например, действительно была сделана концепция, которая предусматривала создание настоящего «города в городе», со своей улично-дорожной сетью…

Алексей Муратов: В красных линиях?

Андрей Гнездилов: В красных линиях, да. Если открыть публичную кадастровую карту Москвы, где плавает яичница из разных участков, можно увидеть, что именно в этом месте – абсолютно спроектированная сетка кварталов.

Алексей Муратов: Но соответствует ли 20-этажное здание по своему морфотипу вашей логике межевания и квартальной застройки?

Андрей Гнездилов: Как ни странно, этот наш реальный опыт показывает, что даже высокая плотность, даже требования инсоляции при вот таком делении позволяют наполнять участки такой емкостью, потому что все действительно соответствует всем нормам. Сейчас для Sydney City каждый отдельный участок строится разными архитекторами, но улицы с сетями были запроектированы изначально.

Кирилл Гладкий: Но мы же говорим о планировке, а не о застройке. То есть, это квартальная планировка, в отличие, например, от микрорайонной.

Алексей Муратов: Планировка, по-вашему, не зависит от застройки?

Кирилл Гладкий: Застройка может быть какой угодно в рамках квартальной планировки: периметральной, брандмауэрной, свободной, хоть квадратно-гнездовой.

Алексей Муратов: Не может. Когда ты говоришь, что планировка не связана с застройкой, ты идешь против всех существующих теорий градостроительства.

Кирилл Гладкий: Планировка связана с застройкой. И у планировки, и у застройки есть свои типологии, морфотипы, проявляющие эту связь. И это тема отдельной дискуссии, которую мы можем организовать.

Алексей Муратов: У этой дискуссии выводы такие: Гутнов – №1, а Олега Дмитриевича надо назначить главным архитектором России, чтобы эти принципы наконец распространить на всю страну.